Rédactionnel.

Ancienne gauche américaine actuellement égarée dans l’impasse d’un populisme de droite, le Parti républicain a tel le Phénix, toujours su renaître de ses propres cendres. Depuis 167 ans…

Télécharger le texte de l’article.

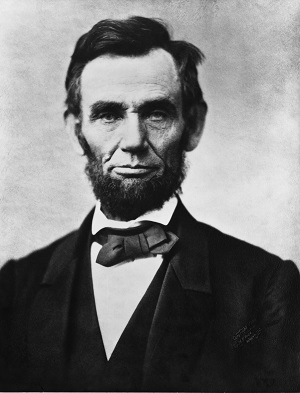

L’éléphant, symbole historique du parti républicain américain (GOP)

Retour sur 2020 : un grand cru pour les démocrates ?

Seulement à première vue, car l’arithmétique électorale parle d’elle-même. Malgré son incurie et ses outrances ahurissantes, Donald Trump a gardé lors de la dernière présidentielle dans son escarcelle une majorité d’États (26 sur 50). Il engrange 11 millions de voix supplémentaires par rapport à 2016 améliorant même de pratiquement un point son score en valeur relative (46,9% en 2020 contre 46,1% en 2016), tandis que les républicains, le même jour, remportent haut la main les élections gouvernorales : neuf gouverneurs sur les onze à renouveler, dont le gain significatif du Montana.

S’ajoute à ces réserves de voix finalement préservées, l’existence propre d’un mouvement politique séculaire, le GOP, le Great Old Party, dont la permanence transcende toujours les leaders qui l’ont un moment porté. Précédent historique éloquent, seulement six ans après le Watergate, les républicains avaient déjà fait intégralement table-rase de leur passé nixonien, keynésien et orthodoxe de la plus stricte realpolitik, pour entonner une toute autre musique, celle de l’ère Reagan, louant le marché libre ainsi qu’une vision wilsonnienne de la politique étrangère. Mais peu importe : cette mue à vitesse accélérée se solda par un sacre des urnes : 42 États sur 50 à la présidentielle de 1980.

Ce passé pas si lointain illustre bien la capacité assez surprenante du parti de l’éléphant à se réinventer, autant sur l’aspect humain qu’idéologique. Cette agilité procède en fait de ses origines qui le singularisent de pratiquement tous les partis de droite gouvernementale en occident. Qu’il s’agisse de LR en France ou du Parti conservateur britannique, tous descendent par filiation d’une volonté politique de préservation ou de restauration d’un ordre traditionnel. Par rapport aux radicalités de leur époque, Robert Peel et Benjamin Disreali à Londres comme Léon Gambetta et Jules Ferry à Paris souhaitaient tout autant les uns que les autres asseoir leur régime : la monarchie victorienne pour les premiers, la république bourgeoise et libérale pour les seconds.

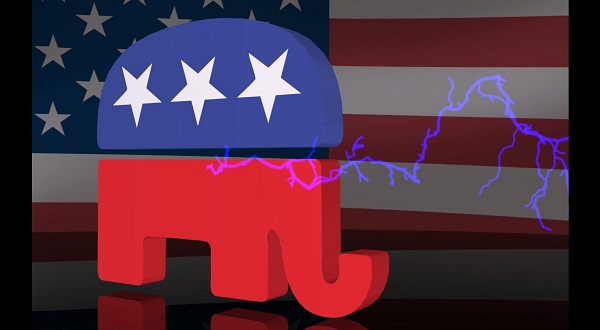

Rien de tel outre-Atlantique chez les républicains nés à la même époque (1854)… à la gauche de l’échiquier politique ! Cela en surprendra plus d’un, mais le premier Président des États-Unis issu du Parti républicain se nomme Abraham Lincoln. Son mouvement sut trouver son assise politique à travers non pas une promesse de sauvegarde, mais un engagement de rupture, l’abolition de l’esclavage, révolutionnaire au point de conduire à une guerre civile des plus meurtrières. Ce n’est qu’à partir des années 1920 avec Calvin Coolidge et surtout lors des années 1960 en réaction au projet de Great Society de Lyndon Johnson, que les républicains sont devenus la droite et réciproquement les démocrates la gauche, en tout cas tels que nous les connaissons aujourd’hui.

Un observateur non-averti verrait dans ce grand renversement une inconstance doctrinale. Mais en réalité, c’est tout l’inverse au regard d’un fil rouge clair, net et précis : l’amour absolu de la liberté, pleine et entière, la liberté sous toutes ses formes, aussi bien politique qu’économique, qui du mandat d’Abraham Lincoln (1861-1865) à la séquence de Reagan et des deux Bush (1981-2009), demeure le cœur de l’âme républicaine. Impensable pour nous autres Français qui avons coutume d’opposer libertés économiques et politiques.

A n’en pas douter, cet enjeu de l’indivisibilité de la liberté peut faire pencher la balance du côté républicain, même de nos jours. Un révélateur saisissant : la population de Floride composée à 20% d’Hispaniques, donc majoritairement issus de l’immigration tout particulièrement cubaine, la moyenne fédérale s’établissant à 15%. Or la Floride a majoritairement voté Trump en 2020 comme 2016. Peut-être que la notion de liberté revêt une signification non négociable pour des familles même modestes qui, pour certaines, ont à un moment de leur histoire fui le régime des frères Castro…

En fait, le républicanisme ne se résume pas au trumpisme et inversement : le magnat new-yorkais de l’immobilier ne détient aucun monopole sur ce vieux mouvement, pas même un simple droit de préemption, aussi indéniable soit son influence et sa capacité d’entrainement. Tout d’abord parce que l’ancien président n’incarne personnellement aucune des essences profondes du conservatisme, dont le parti s’est fait depuis les années quatre-vingt le vaisseau amiral sur le plan électoral. Patricien du nord de la Côte-est capable de tous les excès, Trump ressemble bien peu à l’Amérique emprunte de religiosité qui forme la base de son parti, cette Amérique toujours lectrice de The Conscience of a Conservative de Barry Goldwater et qui vote volontiers Mike Huckabee, Michele Bachmann ou Ted Cruz.

Alors que la page Trump est peut-être en train de se tourner, le chemin de la rédemption passera pour les républicains par une mise en cohérence de leur offre en matière de candidats, avec les fondamentaux qui font vibrer le cœur de leurs deux électorats : l’habituel certes, essentiellement le sud et le centre conservateurs, mais également l’électorat potentiel formé par celles et ceux qui, même jeunes et urbains, préféreront toujours l’individu à l’étatisme. Ils peuvent demain faire basculer certains swing states, comme la Pennsylvanie et l’Arizona. Guy Sorman le remarquait déjà en 1983 dans sa fameuse Révolution conservative américaine, en évoquant « l’alliance de la morale et du microprocesseur ».

Une condition toutefois et de taille : surtout ne pas confondre conservatisme et archaïsme, en se perdant dans des promesses chimériques de retour au passé. Coutumiers du genre, les républicains en firent les frais à deux reprises : en 1995 avec le Contrat avec l’Amérique de Newt Gingrich, puis à l’orée des années 2010 avec les passionarias du Tea Party, Sarah Palin en tête.

Pour parer à ce risque et contrer d’ici trois ans l’inexorable montée en puissance de Kamala Harris, les républicains disposent d’une carte maîtresse. Elle s’appelle Nikki Haley. Fille d’immigrés du Pendjab indien, née en 1972, ancienne gouverneur de Caroline du Sud (2011-2017), cette étoile montante s’est révélée en 2017 sur la scène diplomatique internationale comme ambassadrice aux Nations-unis. Une femme conservatrice, modérée, jeune et expérimentée à la tête d’une grande démocratie : qui pourrait y résister ?

Photos : légendes et crédits

Toutes les photos présentement exposées sont libres de droits et/ou tombées dans le domaine public. Dans le cas contraire, les droits pour la présente utilisation ont été dument et préalablement acquis.

Photo n°1 – L’éléphant républicain et l’âne démocrate – Rognage – Illustration n°2798628 – © Chayka1270 – Pixabay

Photo n°2 – Abraham Lincoln, seizième Président des États-Unis d’Amérique, le 8 novembre 1863 – Photographe : Alexander Gardner – © Bibliothèque du Congrès des États-Unis d’Amérique

Photo n°3 – Portrait officiel de Nikki Haley en qualité de vingt-neuvième Ambassadeur des États-Unis d’Amérique auprès des Nations unies – 13 septembre 2017 © Département d’État des États-Unis Amérique

Photo n°4 – Quatre présidents (Reagan, Carter, Ford, Nixon) portant un toast dans le Salon bleu de la Maison Blanche, le 8 octobre 1981, avant de se rendre en Egypte pour les funérailles du Président Anouar el-Sadate – NARA – 198522 – © NARA (National Archives and Records Administration) – Ronald Reagan Presidential Library